236 проектов с 2005 года

Со дня основания единственной деятельностью нашей компании всегда являлись системы энергоснабжения на базе возобновляемых источников энергии. Мы не интернет-магазин, который «торгует всем». У нас очень узкая специализация, но есть довольно большой опыт, и мы будем рады помочь в правильном подборе оборудования или сделаем весь проект «под ключ».

Если вы хотите посмотреть на объекты своими глазами, нет проблем. Звоните или оставляете заявку - у нас много обьектов и есть что показать.

2019, 33 кВт. Сетевой объект в Кривом Роге102 шт. солнечных панелей Luxen 325W установлены на крыше частного дома. Сетевой инвертор Huawei SUN2000-33KTL – А обеспечивает экономию электроэнергии, а излишки продаются по зеленому тарифу. |

2019, 25 кВт. Сетевой объект в Умани92 шт. солнечных панелей Suntech 275W установлены на крыше дома. Инвертор Solaredge SE25K RW обеспечивает экономию и продажу по зеленому тарифу. Оптимизаторы помогают минимизировать затенение. |

2019, 107 кВт. Сетевой объект в Бердичеве.324 шт. солнечных панелей CSUN 330W установлены на крыше колбасной фабрики. Два сетевых инвертора Huawei SUN2000-36KTL и SUN2000-60KTL обеспечивают замещение электроэнергии, которая потребляется от сети и значительно снижают счета за электроэнергию предприятия. |

2019, 55 кВт. Сетевой объект в Виноградном.170 шт. солнечных панелей Luxen 325W установлены на узаконенные наземные конструкции. Два сетевых инвертора Huawei SUN2000-33KTL – А и SUN2000-20KTL - M0 обеспечивают пасивный доход своему владельцу в размере 290 тис. грн. в год |

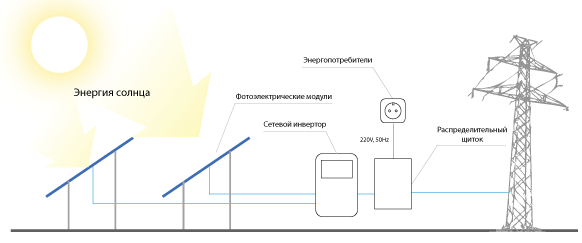

Сетевая система |

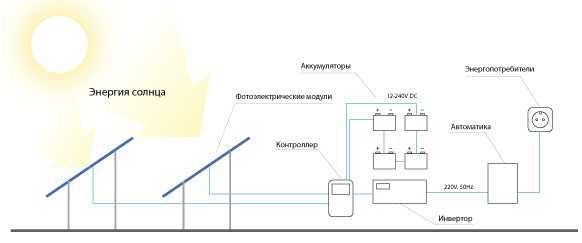

Автономная система |

|

Продажа по зеленому тарифу Более эффективная и надежная Дешевле автономной Не защищает от отключений сети |

Нет продажи по зеленому тарифу Работает без наличия сети Защищает от перебоев Требуются аккумуляторы |

|

|

Winder без лишних посредников завозит в Украину солнечные панели, ветрогенераторы, инверторы и контроллеры мировых производителей. Подбор оборудования мы делаем не только исходя из технических расчетов, но и основываясь на значительном опыте именно в украинских реалиях.

Расчет стоимости системы и подбор комплектации оборудования у нас абсолютно бесплатный.

Как и за счет каких источников человечество собирается покрывать всё возрастающие затраты энергии? Даже если энергетического кризиса удастся избежать, мир рано или поздно столкнется с тем, что запасы невозобновляемых сырьевых ресурсов - нефти, газа и угля - будут исчерпаны. Чем активнее мы их используем, тем меньше их остается и тем дороже они нам обходятся. По расчетам специалистов, при нынешних объемах добычи угля на Земле хватит лет на 400-500, а нефти и газа - максимум на столетие. К тому же опустошение земных недр и сжигание топлива уродуют планету и год от года ухудшают ее экологию. Одним словом, перед человечеством стоит задача освоения экологически чистых, возобновляемых, или, как их еще называют, нетрадиционных, источников энергии. Среди них лишь энергия Солнца и ветра поистине неисчерпаема и не вносит практически никаких изменений в природу. Не так давно мы рассказывали о солнечной энергетике (см. "Наука и жизнь" 12, 2002 г.). На очереди - ветроэнергетическая отрасль. Речь пойдет о достижениях мировой ветроэнергетики и перспективах ее развития в России. Ветряки шагают по планете.

Первой лопастной машиной, преобразующей энергию ветра в движение, был парус. Ему уже почти 6000 лет (под парусом ходили еще древние египтяне), но до сих пор это древнее изобретение обладает наивысшим коэффициентом полезного действия среди всех известных ветроагрегатов. Позже появились ветряные мельницы, которые служили человечеству несколько столетий, вплоть до середины прошлого века. Они качали воду, поднимали камни, вращали мукомольные жернова. Пришедшие им на смену ветродвигатели выполняют не только механическую работу, например, оснащенные электрогенератором ветроэнергетические станции (ВЭС) вырабатывают электрическую энергию.

Попытки использовать энергию ветра в крупномасштабной энергетике, предпринятые в сороковых годах ХХ века, оказались несвоевременными и потерпели неудачу. Нефть оставалась сравнительно дешевой, устойчиво сокращались капитальные вложения в строительство тепловых электростанций, развитие гидроэнергетики, как тогда казалось, гарантировало низкие цены на энергоносители и удовлетворительную экологическую чистоту.

За рубежом нетрадиционная энергетика начала всерьез развиваться после нефтяного кризиса середины 1970-х годов. По данным Международного энергетического агентства, сегодня производство электроэнергии за счет возобновляемых источников оценивается более чем в 200 млрд кВт.ч, или около 2% всей производимой энергии. Значительную ее часть дают ветроэнергетические станции, и роль их стремительно возрастает. Однако в 1960-1980-е годы ВЭС до прибыльности не дотягивали. Что же сделали развитые страны? Они дотировали отрасль на государственном уровне, как мы в свое время сельское хозяйство, с той лишь разницей, что у них результат был очень удачным. Мировая ветроэнергетика вышла на самостоятельную прибыль и существует без каких-либо дотаций, но при активном госрегулировании. По последним сведениям, к концу 2003 года общая мощность всех установленных в мире ВЭС достигла 35 000 МВт, в том числе в Дании - 3400 МВт, в Германии - 14 500 МВт, и увеличивается на 500-800 МВт ежегодно (эти страны занимают лидирующее положение в ветроэнергетической отрасли).

Ведущие европейские компании выпускают серийно ветродвигатели мощностью 660, 850, 1800 и 2000 кВт, предназначенные для работы на энергосеть. Только датская фирма "Vestas Danich Wind Technology" с начала 1980-х годов установила порядка 11 000 ВЭС по всему миру. Несколько лет назад появились ветроустановки мегаваттной мощности с размахом лопастей 90 м и более. По прогнозам фирмы "Боинг", в наступившем десятилетии будут созданы ветроагрегаты мощностью 7 МВт (сегодня самые крупные из них вдвое "слабее"). К 2010 году США планируют довести мощность ветроустановок до 80 000 МВт (около 5% от общей мощности), а в Дании за счет нетрадиционных возобновляемых источников, в том числе ветроэнергетики, намереваются получить до 20% энергии.

В то время как в развитых странах ветроэнергетическая отрасль быстро и мощно развивается, в России ее незаслуженно обходят вниманием. А ведь в свое время отечественная ветроэнергетика занимала передовые позиции в мире. Как и в других странах, она начиналась много веков назад с ветряных мельниц, которых к середине 20-х годов прошлого века в стране насчитывалось более 800 тысяч.

В 1918 году ветряками заинтересовался профессор В. Залевский. Он создал теорию ветряной мельницы и вывел несколько положений, которым должна отвечать ветроустановка. В 1925 году другой наш выдающийся соотечественник - профессор Н. Е. Жуковский разработал теорию ветродвигателя и организовал отдел ветряных двигателей в Центральном аэрогидродинамическом институте. Отрасль начала стремительно развиваться. В 1931 году в СССР заработала крупнейшая в мире ветроэнергетическая установка мощностью 100 кВт, вслед за ней на юге страны были установлены десятки подобных ветрогенераторов. В 1938-м в Крыму развернулось строительство ветроэлектростанции мощностью 5 МВт. С 1950 по 1955 год страна производила до 9 тысяч ветроустановок в год единичной мощностью до 30 кВт. На целине впервые была сооружена многоагрегатная ветроэлектростанция, работавшая в паре с дизелем, общей мощностью 400 кВт - прообраз современных европейских ветропарков и систем "ветро-дизель". В 1960-1980-е годы энергетическая отрасль нашей страны была ориентирована на строительство крупных ТЭС, ГЭС и АЭС. Естественно, развитие малой энергетики, в том числе и ВЭС, затормозилось. И только к началу 1990-х годов, значительно позже, чем в других странах, в СССР вновь заговорили о практическом использовании ветроэнергетических установок (ВЭУ), и встал вопрос об организации их производства.

К работам в порядке конверсии были привлечены МКБ "Радуга" Минавиапрома СССР и НПО "Южное" Минобщемаша СССР. В 1990 году эти предприятия организовали производство ВЭУ мощностью 200, 250 и 1000 кВт. Проектные институты приступили к созданию первых крупных системных ветроэлектростанций: Восточно-Крымской, Ленинградской, Калмыцкой, Магаданской и Заполярной (в Воркуте). Но очень скоро в стране начался экономический кризис, и работы на всех объектах ветроэнергетики практически остановились. Кончилось все это тем, что сегодня Россия значительно отстает от развитых стран как в эффективности энергоснабжения и энергосбережения, так и в развитии малой нетрадиционной энергетики, основанной на использовании экологически чистых возобновляемых энергоресурсов, в том числе и ветра. У нас сейчас действуют всего три-четыре десятка небольших ветроэлектростанций. Об их вкладе в энергетику страны говорить не приходится, поскольку возобновляемые источники энергии все вместе дают менее 0,1% вырабатываемой в стране энергии.

Что же представляют собой ветроэлектро - станции, которым отводится серьезное место в энергетике XXI века? Они мало чем напоминают своих древних собратьев - парус и ветряную мельницу, хотя принцип работы ветроагрегатов практически не изменился: под напором ветра вращается колесо с лопастями, передавая крутящий момент другим механизмам, причем чем больше диаметр колеса, тем больший воздушный поток оно захватывает и быстрее вращается.

Сегодня в мире широко распространены ветродвигатели двух типов: крыльчатые и карусельные. Встречаются еще барабанные и некоторые другие оригинальные конструкции.

Крыльчатые ВЭС - их еще называют ветродвигателями традиционной схемы - представляют собой лопастные механизмы с горизонтальной осью вращения. Ветроагрегат вращается с максимальной скоростью, когда лопасти расположены перпендикулярно потоку воздуха. Поэтому в конструкции предусмотрены устройства автоматического поворота оси вращения: на малых ВЭС - крыло-стабилизатор, а на мощных станциях, работающих на сеть, - электронная система управления рысканием. Небольшие крыльчатые ВЭС постоянного тока соединяют с электрогенератором напрямую (без мультипликатора), мощные станции оснащают редуктором.

Мощность ВЭС зависит от скорости ветра и размаха лопастей ветроколеса (см. таблицу )

Коэффициент использования энергии ветра у крыльчатых ВЭС (чаще всего их ветроагрегаты бывают двух- или трехлопастными) намного выше, чем у других ветряков, недаром они занимают более 90% рынка.

Карусельные, или роторные, ВЭС с вертикальной осью вращения, в отличие от крыльчатых, могут работать при любом направлении ветра, не изменяя своего положения. Когда ветровой поток усиливается, карусельные ВЭС быстро наращивают силу тяги, после чего скорость вращения ветроколеса стабилизируется. Ветродвигатели этой группы тихоходны, поэтому не создают большого шума. В них используются многополюсные электрогенераторы, работающие на малых оборотах, что позволяет применять простые электрические схемы без риска потерпеть аварию при случайном порыве ветра.

Конструкция лопастных ВЭУ роторной схемы обеспечивает максимальную скорость вращения при запуске и ее автоматическое саморегулирование в процессе работы. С увеличением нагрузки скорость вращения ветроколеса уменьшается, а вращающий момент возрастает. Подобные ветродвигатели с лопастями разной формы строят в США, Японии, Англии, ФРГ, Канаде, Финляндии. Идея карусельного ветродвигателя в виде так называемого роторного паруса была реализована на знаменитом исследовательском судне "Калипсо", построенном по заказу Жака Ива Кусто. По данному типу спроектирована и одна из ВЭС в Белоруссии номинальной мощностью 250 кВт.

Существуют роторные ВЭУ с лопастями того же профиля, что и у крыльев "дозвуковых" самолетов, которые, прежде чем опереться на подъемную силу, должны разбежаться. С ветроагрегатами происходит то же самое. Чтобы раскрутить и довести их до определенных аэродинамических параметров, сначала нужно подвести энергию извне, и только после этого ВЭУ начнут работать в режиме генератора. Отбор мощности начинается при скорости ветра около 5 м/с, а номинальная мощность достигается при 14-16 м/с. Предварительные расчеты показывают, что ортогональные установки смогут вырабатывать электроэнергию мощностью от 50 до 20 000 кВт.

Из недавно появившихся оригинальных проектов стоит назвать ВЭС принципиально новой конструкции, состоящую из фундамента, трехопорного несущего основания и смонтированного на нем кольцеобразного генератора со встроенным подшипником и центральным ротором. Кольцо генератора может достигать в диаметре 120 м и более. Другой пример - многомодульная ветроустановка, состоящая из одного-двух десятков небольших ветроагрегатов (см. "Наука и жизнь" 9, 2003 г. - Прим. ред.).

Ветроэнергетика привлекательна не только тем, что не наносит вреда природе. ВЭС можно достаточно быстро установить там, где других источников энергии нет. Однако приходится констатировать, что работа ветроагрегатов сопровождается некоторыми неприятными явлениями. Главное из них - шум. На уровне оси ветроколеса в непосредственной близости от ВЭС мощностью 850 кВт уровень шума составляет 104 дБ. Система управления углом атаки способна уменьшить его, но очень незначительно. На расстоянии 300 м шум снижается до 42-45 дБ (на оживленной улице наши уши страдают больше). В "тесной" Европе на таком расстоянии от ближайшего жилья ВЭС уже ставят, в России же мы имеем возможность удалить их от застройки на 700-1000 м.

Помимо шума, воспринимаемого человеческим ухом, вокруг ВЭС возникает опасный инфразвук частотой 6-7 Гц, вызывающий вибрацию. От него дребезжат стекла в окнах и посуда на полках. Кроме того, ВЭС могут затруднить прием телепередач. Так было, например, на Оркнейских островах в Англии, когда в 1986 году там установили экспериментальный ветродвигатель. Тут же от жителей ближайших населенных пунктов начали поступать многочисленные жалобы на ухудшение телевизионного сигнала. Оказалось, что помехи создавали стальной каркас лопастей и имеющиеся на них металлические полоски для отвода ударов молний. Сами же лопасти, сделанные из стеклопластика, распространению телесигнала не мешали. В подобных случаях около ВЭС стали возводить ретрансляторы.

На Западе проблемы, связанные с работой ветроэлектростанций, успешно решены еще в середине 1990-х годов. Выпуск лопастей для ветроагрегатов освоили лидер аэрокосмической отрасли - концерн НАСА и один из ведущих производителей самолетов - фирма "Боинг". Конструкторам удалось снизить уровень шума и вибраций подбором скорости вращения ветроколес и совершенствованием профилей лопастей. Благодаря этим мерам уменьшился срыв концевых потоков, так называемых вихревых шнуров. Был найден способ борьбы с еще одним недостатком ВЭУ: чтобы птицы не попадали под вращающиеся лопасти, ветроколеса стали ограждать сетчатым кожухом.

В современных ВЭС воплощено множество технических идей, отвечающих последним достижениям науки. Вот далеко не полный перечень уникальных систем и механизмов, обеспечивающих эффективную и безопасную работу ветроэлектростанций:

система динамического изменения угла атаки (изменяет угол заклинивания лопастей, удерживая тем самым нужный угол атаки);

система динамического регулирования скорости вращения ветроколеса в зависимости от нагрузки и скорости ветра (выбирает оптимальный режим работы);

система управления рысканием - электронный флюгер (поворачивает гондолу с ВЭУ по особому закону с учетом доминирующего направления ветра, его порывов и турбуленции);

система оперативного регулирования магнитного скольжения асинхронного генератора (используются усовершенствованные асинхронные генераторы с ротором "беличья клетка").

Совсем недавно запущена в производство совершенно новая ВЭУ, в которой использован высоковольтный синхронный генератор со статором, имеющим обмотки из кабеля, и многополюсным ротором на постоянных магнитах. Получаемый переменный ток низкой частоты выпрямляется, а затем преобразуется инвертором в переменный ток сетевой частоты. Редуктор генератору не нужен, поскольку он низкооборотный. Такие установки можно использовать на ВЭС мощностью от 500 кВт до 5 МВт и выше.

За состоянием ВЭС и режимами их работы следит бортовой компьютер, куда по модемным каналам поступает вся текущая информация. Если, например, во время работы возникают кратковременные всплески напряжения (так называемый фликкерный эффект), происходящие при коротких, сильных порывах ветра либо при резком изменении нагрузки, их гасят с помощью специальных электронных устройств. Электроника и автоматика надежно защищены от постороннего излучения (в том числе от электромагнитного излучения самой сети и переключающих сетевых устройств) радиотехническим заземлением и экранированием. Важную роль здесь играют современные изоляционные материалы.

Несколько слов о конструкционной безопасности. Ветроагрегаты отключаются и останавливаются при скорости ветра 25 м/с (10 баллов по шкале Бофорта) с помощью двухуровневой тормозной системы. В отключенном виде они выдерживают порывы ветра до 50 м/с. Серьезные аварии практически исключены, поскольку системы дублируют одна другую, а вся механика, особенно лопасти, проходит серьезные испытания на прочность.

Обслуживают станции всего раз в полгода при сроке эксплуатации 20 лет (порядка 180 000 часов). ВЭС известных европейских производителей сертифицированы Международной организацией по сертификации (ISO), а также независимыми экспертными компаниями (государственными и частными).

В крупных энергосетях неравномерная подача энергии, присущая всем ветроагрегатам, уравнивается их большим количеством. Автономные сети мощностью 0,5-4 МВт тоже могут функционировать надежно, несмотря на неравномерность поступления энергии от ВЭС, если они работают в паре с дизелем. Для систем "ветро-дизель" европейские компании разработали компьютеризированное устройство, распределяющее нагрузку между ветроэнергетической установкой и дизелем. Уже есть оборудование, позволяющее всего за две секунды отключить дизель или вновь включить его в работу. Благодаря этому увеличивается ресурс дизелей и экономится до 67% топлива в год.

Капиталовложения в строительство больших ветропарков в Европе сегодня составляют 1000 долларов на 1 кВт установленной мощности. Себестоимость энергии - 3,5-3,8 цента за 1 кВт.ч (10 лет назад было 16 центов). При массовом строительстве ветроэлектростанций можно рассчитывать на то, что в дальнейшем цена одного киловатт-часа существенно снизится и окажется сравнимой со стоимостью электроэнергии, вырабатываемой ТЭС и ГЭС. В подтверждение этого аргумента говорит тот факт, что конструкции ВЭС постоянно совершенствуются: улучшаются их аэродинамика и электрические параметры, уменьшаются механические потери и т.д.

Проекты ВЭС, работающих на сеть, для условий, например, очень ветреного Приморья окупаются за 5-7 лет, системы "ветро-дизель" - за 2 года. В дальнейшем сроки окупаемости ветроэлектростанций будут сокращаться.

До сих пор речь шла о гигантских ВЭС, работающих на сеть, но ничего не было сказано о бытовых ветроэлектростанциях малой мощности - от 250 Вт до 10 кВт. Бытовые ветряки вырабатывают энергию более дорогую, но зачастую они бывают незаменимы, особенно там, где нет других источников энергии. Наиболее перспективными представляются производимые в России ВЭС с генератором постоянного тока напряжением 12-110 В, который заряжает буферные батареи (в последнее время - гелевые) емкостью от 200 до 800 А.ч. Зарядка осуществляется через контроллер, который выдает зарядный ток даже тогда, когда выходное напряжение генератора намного меньше напряжения батарей. Далее ток проходит через конвертор (инвертор), производящий на выходе сетевое напряжение 220 В. Телевизор, чайники и другие электроприборы в доме будут работать от заряженных батарей, пока последние не "сядут". После отключения нагрузки батареи вновь начинают заряжаться. Процесс этот может занять длительное время, все зависит от мощности генератора и силы ветра.

Бытовые ВЭС зарубежного производства пока, к сожалению, слишком дороги. Станция установленной мощностью 1 кВт стоит порядка 2 000 долларов. Даже при хорошем ветре она выдает за год в лучшем случае 40% от номинальной мощности, то есть не больше, чем бензиновый генератор на 400 Вт. Зачастую такой мощности не хватает, поэтому большим спросом пользуются ВЭС на 3 или на 10 кВт (последние стоят уже 25 000 долларов). Между тем в России есть более десятка изготовителей малых ВЭС установленной мощностью в несколько киловатт, цена которых не превышает 1500-2000 долларов. Информацию о производителях ВЭС можно найти на сайте Минэнерго www.mte.gov.ru в разделе "Нетрадиционная энергетика".

Нет сомнения, что большие и малые ВЭС могли бы работать на огромных пространствах России высокоэффективно, ведь наша страна обладает мощным ветроэнергетическим потенциалом, оцениваемым в 40 млрд кВт.ч электроэнергии в год. Такие районы, как Обская губа, Кольский полуостров, большая часть прибрежной полосы Дальнего Востока, по мировой классификации относятся к самым ветреным зонам. Среднегодовая скорость ветра на высоте 50-80 м, где располагаются ветроагрегаты современных ВЭС, составляет 11-12 м/с. (Заметим, что "золотым" порогом ветроэнергетики считается скорость ветра 5 м/с - это связано с окупаемостью станций.)

Существуют также аномальные локальные зоны, в которых ветер значительно сильнее. Это, например, район Владивостока, где воздушные массы устремляются из Приханкайской равнины в разрыв между Северо-Корейскими горами и хребтом Сихотэ-Алинь и далее - по акватории Амурского залива. На островах близ Владивостока среднегодовая скорость ветра на высоте 150 м (50-метровая ВЭС на холме высотой 100 м) не бывает ниже 11 м/с (для континентальной Европы параметр недосягаемый).

Несмотря на благоприятные природные условия и большую привлекательность ветроэнергетики, у нас до сих пор нет ни огромных ветропарков, ни единичных ВЭС вокруг сельских поселков и дачных участков. Основная причина - отсутствие инвестиций. В Европе в данной отрасли превалирует народный бизнес. ВЭС строят кооперативы и акционерные общества, причем без всяких государственных дотаций. В России же осуществить дорогостоящие проекты под силу только госструктурам или крупному бизнесу. Предприниматель, отважившийся построить ВЭС или ветропарк в России, неизбежно понесет катастрофические убытки из-за того, что у нас ни на государственном, ни на ведомственном уровне законодатель но не определен порядок покупки энергии ВЭС электросетями. Кроме того, возникнут проблемы с землеотводом и многие другие бюрократические преграды.

И все же дело, кажется, сдвинулось с мертвой точки. Сейчас в стране строится несколько ветроэнергетических комплексов, в том числе и демонстрационных. Последней в ноябре 2002 года начала работать на сеть ВЭС в маловетреной Башкирии (мощность 2,2 МВт). После ввода ее в строй общая установленная мощность всех российских ветроэлектростанций едва превысила 8 МВт - в 1000 с лишним раз меньше, чем в относительно небольшой по площади Германии. Это означает, что отечественная ветроэнергетика, в свое время задававшая тон в мире, сегодня едва ли не безнадежно отстает от Запада. Но путь у нас только один: приложить усилия и последовать примеру мировых лидеров ветроэнергетической отрасли.

А. СОЛОНИЦЫН (г. Находка).

Производство электроэнергии из возобновляемых и нетрадиционных источников энергии (ВНИЭ) становится все более актуальным для любой страны, которая хочет уменьшить свою энергозависимость от других государств, в частности обезопасить себя от возможных перебоев с поставками органического и ядерного топлива. К тому же такое производство либо совсем не дает выбросов в атмосферу вредных веществ (ветро-, гидроэнергетика, использование геотермальных источников и энергии Солнца), либо, по крайней мере, не увеличивает объема таких выбросов.

Директива Европейского союза от 27 сентября 2001 года требует от стран-членов установить национальные индикативные целевые показатели потребления электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, и формулирует задачу достичь 12% валового внутреннего потребления за счет такой электроэнергии к 2010 года.

Развитие возобновляемой энергетики для Украины не менее важно, чем для стран Европейского союза. Общей для нас является ограниченность собственной сырьевой базы по газу и нефти и зависимость от поставок этого органического топлива из внешних источников. Однако такие поставки для европейских стран диверсифицированы. Украина же зависит исключительно от одной страны-поставщика — Российской Федерации. Вторая особенность нашей экономики — большой удельный вес в структуре валового внутреннего продукта энергоемких отраслей: металлургии, химии, производства цемента и других, что делает экономику Украины еще больше энергоуязвимой.

Однако даже в этих неутешительных реалиях усилия по развитию возобновляемой энергетики и практические результаты, достигнутые Украиной, несравнимо малы на фоне достижений стран ЕС.

В Украине есть значительные ресурсы большинства известных на сегодня видов ВНИЭ. Но реальные предпосылки (технические возможности и необходимый научный потенциал) существуют на двух направлениях — это использование энергии ветра и энергии малых рек. По данным НАН Украины, развитие малой гидроэнергетики может дать стране до 4 млрд. кВт•ч, а ветроэнергетики — 30—45 млрд. кВт•ч электроэнергии в год. Освоение этого значительного потенциала в Украине, можно сказать, еще не началось. Кстати, именно ветроэнергетика в последние 10–15 лет интенсивно развивается в Европе, США и многих странах Азии и, в сущности, является основным направлением освоения ВНИЭ в мире.

В Украине промышленное освоение энергии ветра началось в начале девяностых годов прошлого века по инициативе немногочисленных энтузиастов. В тот период экономика страны переживала далеко не лучшие времена. В наличии был весь кризисный набор: галопирующая инфляция, глубокий спад производства, огромная армия безработных и бартерные схемы расчетов. Какого-либо влияния на топливно-энергетический баланс страны в кратко- или среднесрочной перспективе от этой инициативы не ожидали. Вместе с тем развитие этого направления энергетики могло дать хоть какую-то работу предприятиям военно-промышленного комплекса, большинство из которых на тот момент не имели заказов. Поэтому эту инициативу поддержало Министерство промышленной политики Украины, в подчинении которого находились заводы, которые потенциально могли производить ветроэнергетические установки (ВЭУ).

Уже в то время западноевропейские страны, в частности Дания и Германия, добились серьезных результатов в развитии ветроэнергетики. Их опыт показывал, что успех в большой степени зависит от государственной поддержки. Во-первых, ВЭУ — это достаточно сложные в техническом отношении агрегаты, большинство узлов которых требует создания специализированных производств и значительных инвестиций. Во-вторых, несмотря на очевидные преимущества ВЭУ как генераторов, работающих без топлива, даже в Европе они не выдерживали конкуренцию с тепловыми, атомными и тем более гидроэлектростанциями из-за высокой цены произведенной ими электроэнергии. Они не производились серийно, а единичная мощность даже промышленных ВЭУ была очень низкой. Не в пользу ветроэнергетики были и относительно невысокие на тот момент цены на органическое и ядерное топливо. В Украине потенциальная конкурентоспособность ветроэнергетики тогда была еще меньшей.

Первым успехом пионеров ветроэнергетики стало принятие в 1993 году постановления правительства «О строительстве ветровых электростанций», которым выделялись средства на первые ВЭУ, и указ президента Украины от 02.03.1996 года под таким же названием, которым создавался специальный фонд развития ветроэнергетики. Источником фонда стала надбавка к тарифу на электроэнергию в размере 0,75% объема товарной продукции производства электроэнергии, что давало 70—80 млн. грн. в год. С 2004 года фонд ветроэнергетики прекратил существование, но было начато централизованное финансирование из госбюджета в тех же объемах. С момента внедрения надбавки к тарифу распорядителем этих средств было Минпромполитики Украины.

Основным фактором, обеспечившим стремительное развитие возобновляемой энергетики в Западной Европе и США, стал так называемый зеленый тариф на электроэнергию. Размер этого тарифа находится в диапазоне от 7 евроцентов за 1кВт•ч в Скандинавских странах, до 8—9 евроцентов в Германии и Испании, или 45—59 коп. за 1 кВт•ч. Это позволяет покрывать как текущие расходы, связанные непосредственно с производством электроэнергии, так и капитальные расходы на строительство электростанций. Иными словами, этот тариф обеспечивает окупаемость вложенных инвестиций, причем в приемлемые для инвестора сроки, что и делает этот бизнес привлекательным.

Украина пошла «своим» путем. Через тариф, размер которого в последние годы составлял 17—20 коп. за

1 кВт•ч, возмещаются лишь текущие расходы на производство электроэнергии. Все же капитальные расходы, связанные со строительством ветроэлектростанций (ВЭС), осуществляются за счет государственного бюджета. Отсюда вытекает несколько последствий:

— введение в эксплуатацию новых мощностей ВЭС ограничивается объемом бюджетного финансирования;

— этот рынок заблокирован для прихода как отечественных, так и иностранных инвесторов, поскольку доход от реализации электроэнергии по установленному тарифу не возмещает вложенных инвестиций.

Расчеты показывают: киловатт-час электроэнергии на украинских ВЭС фактически в 7—9 раз дороже, чем в Европе (табл. 1).

Несмотря на такую большую плату, достигнутые результаты по введению в эксплуатацию мощностей и производству электроэнергии на ВЭС в Украине на несколько порядков ниже, чем в странах Европы. Это можно объяснить только одним: поддержка ветроэнергетики со стороны государства в Украине мощная, но, к сожалению, не очень разумная. Безвозвратное бюджетное финансирование «у них», как правило, завершается уже на первых демонстрационных ветроустановках. Дальнейшее развитие продолжается на принципах предпринимательства с привлечением частного и банковского капитала, а также денег с финансовых рынков. За государством остается законодательная и нормативная поддержка, устранение или по крайней мере сокращение бюрократических препятствий и стимулирующая тарифная политика для создания надлежащей экономической мотивации.

Высокое качество ВЭУ и их экономичность обеспечиваются конкуренцией между производителями, что со временем способствует снижению стоимости 1 киловатт•часа электроэнергии на ВЭС и повышению конкурентоспособности и самой ветроэнергетики. Пока тариф на электроэнергию, произведенную ВЭС, не станет конкурентоспособным, вводится обязательная закупка этой электроэнергии энергоснабжающими компаниями. В Украине по закону всю электроэнергию, произведенную на ВЭС, также в обязательном порядке закупает Оптовый рынок электроэнергии. Кроме того, в Украине существует Комплексная программа строительства ВЭС. Однако у нас нет инвестиционно привлекательных тарифов и уже свыше 10 лет практикуется прямое бюджетное финансирование производства ВЭУ и строительства ВЭС.

Из-за этих различий в подходах имеем очень печальные достижения. После более чем десятилетнего развития и при, казалось бы, мощной поддержке государства общая установленная мощность ВЭС не достигала и 100 мВт. Парк ВЭУ более чем на 95% состоит из морально устаревших установок единичной мощностью 107,5 кВт. Коэффициент использования установленной мощности чрезвычайно низок и не превышает 7%. Это при том, что на современных ВЭУ этот показатель достигает 30% и более. Комплексная программа строительства ВЭС, одобренная правительством в 1996 году, не выполнена ни по одному показателю. В 2000 году Межотраслевой координационный совет по вопросам строительства ВЭС одобрил изменения и дополнения к указанной комплексной программе. В частности, определены новые задачи на период 2000—2010 годов по производству ВЭУ, которые тоже не выполняются (табл. 2).

Нужно сказать, что на время принятия изменений в 2000 году ВЭУ 107,5 кВт уже была устаревшей, а ВЭУ 600 кВт — не самой современной. Большинство зарубежных производителей уже тогда осваивали ВЭУ мощностью 1 тыс. кВт и более, а в последние годы — 2—3 тыс. кВт и более. На базе этих ВЭУ в Западной Европе, США и странах Азии сделан колоссальный прорыв по наращиванию потенциала ВЭС.

В 2007 году единственный в Украине производитель — ПО «Южный машиностроительный завод им. Макарова» завершает производство учредительной серии лицензионной ВЭУ Т600-48 единичной мощностью 600 кВт. При этом ведущие мировые производители начали внедрять в производство ВЭУ мощностью 4—6 МВт.

Хроническое и прогрессирующее отставание отечественной ветроэнергетики является следствием того, что вся идеология ее развития подчинена интересам производителей оборудования для ВЭУ, а не собственно наращиванию потенциала ВЭС. Именно поэтому так долго Украина ориентируется на ВЭУ малой мощности, которые более простые в изготовлении, хотя и имеют низкие технико-экономические показатели. Несмотря на высокую стоимость и низкие качественные показатели работы отечественных ВЭУ, именно на них базируется ветроэнергетика Украины, поскольку застройщики ВЭС не имеют права на свободный выбор поставщиков. Безвозвратное финансирование производства ВЭУ из государственного бюджета, оправданное на этапе становления, сейчас является основным тормозом развития ветроэнергетики. Дает о себе знать ограниченность бюджетных средств, бюрократические сложности процесса финансирования и, что самое главное, отсутствие надлежащей мотивации к эффективному использованию средств.

Для кардинальных сдвигов в развитии ветроэнергетики необходимы радикальные изменения в подходе к этому делу.

Во-первых, нужно осознать, что ВЭС — это промышленный объект по производству электроэнергии, а за эту сферу отвечает не Минпромполитики, а Минтопэнерго. Так что именно оно должно организовать выполнение программ строительства ВЭС и распоряжаться выделенными на это бюджетными средствами.

Во-вторых, следует ограничить использование бюджетных средств сферой научных работ общего характера, а именно: оптимизация механизма адаптации ВЭС в общую энергосистему; гидрометеорологические исследования ветропотенциала, выбор участков для размещения ВЭУ и тому подобное.

В-третьих, и это главное, следует установить оптимальный уровень специального тарифа для электростанций, работающих на ВНИЭ, что гарантировало бы окупаемость средств, инвестированных в их строительство, в приемлемые для инвесторов сроки. Определить срок действия таких тарифов и минимизировать риски изменения тарифной политики. Для этого нужно законодательно закрепить основные положения тарифной методологии для энергетики на ВНИЭ.

Если действовать целенаправленно, причем не только на стадии составления программ и планов, то можно быстро достичь убедительных результатов. Это подтверждает опыт Германии, начавшей развивать ветроэнергетику не намного раньше Украины. Сейчас установленная мощность ВЭС Германии достигает 20 млн. кВт. Чтобы почувствовать эту цифру, сравним ее с суммарной мощностью всех атомных электростанций Украины, составляющей 13,8 млн. кВт. На этих мощностях вырабатывается более половины всей электроэнергии в нашей стране.

Однако ветроэнергетику, да и всю электроэнергетику на ВНИЭ в Украине продолжают воспринимать как что-то экзотическое, не практичное и, что особенно тревожно, малоперспективное. Сегодня в энергобалансе Украины электроэнергия за счет ВНИЭ не достигает и 0,5%. Если верить Энергетической стратегии Украины, которую правительство утвердило менее года назад, такое положение будет сохраняться еще очень долго. В частности, «прогнозируется увеличение производства электроэнергии электростанциями, использующими нетрадиционные и возобновляемые источники энергии (без учета производства электроэнергии на малых ГЭС и биотопливе) до 2,1 млрд. кВт•ч — в 2030 году», что составляет те же 0,5% от прогнозированного на 2030 год общего производства электроэнергии в Украине.

В этой ситуации радует одно. Еще никто не понес серьезной ответственности за недостижение показателей, предусмотренных Комплексной программой строительства ВЭС и Энергетической стратегией Украины (в части задач на 2006 год). Общественности, кстати, неизвестны факты чьей-то ответственности за невыполнение и других государст- венных и отраслевых программ. Так что за превышение декларированных показателей тем более никто ни с кого не спросит. А возможность выработать упомянутые 2,1 млрд. кВт•ч, причем только на ВЭС и лет на 20 раньше, чем это предусмотрено стратегией, — задача абсолютно реальная. Для этого не нужно изобретать велосипед, необходимо только воспользоваться опытом, существующим в других странах или других сферах экономики Украины, где задействованы рыночные механизмы и созданы надлежащие условия для их применения.

Хорошим примером может служить развитие мобильной связи в Украине. Мобильный телефон десять лет назад был роскошью для избранных, сейчас же это доступная вещь для рядового гражданина. К тому же мобильная связь — это тысячи рабочих мест как непосредственно на предприятиях, предоставляющих услуги связи, так и в промышленности, производящей оборудование для этой отрасли. Хотелось бы увидеть, нет, лучше давайте представим, каких «высот» достигла бы в Украине мобильная связь, если бы развивалась на средства госбюджета, да еще и на технической базе исключительно отечественных производителей. Считаю, что подобный сценарий был бы губительным для мобильной связи, да и вряд ли помог бы поднять промышленность связи. Нет сомнений и в обратном сценарии.

Если ветроэнергетику развивать на тех же рыночных принципах, можно ожидать и таких же впечатляющих результатов. Придут инвестиции, значительно превышающие те, которые сегодня может вкладывать государство; будем иметь высокую эффективность каждой вложенной гривни; строительство новых ВЭС будет базироваться только на современных ВЭУ большой мощности и надлежащего качества.

Содержание:

...автономность дома, коттеджа или родового поместья...

Потребление электроэнергии родовым поместьем.

Мощность источника питания.

Пути понижения потребления электроэнергии.

Об альтернативных источниках электроэнергии.

Опытный образец энергоустановки для дома, коттеджа, родового поместья.

Чтобы подтвердить вышеприведенные расчеты, я собрал несколько различных энергоустановок. Они подтверждают все параметры. Их можно посмотреть здесь....

Сколько времени будет служить такой комплекс энергообеспечения?

Общий обзор других источников электроэнергии и тепла.

И В ЗАКЛЮЧЕНИИ….

Все согласятся с тем, что там где проживаем, должен быть чистый воздух, чистая вода, что место проживания должно быть безопасным и экологически чистым для проживающих в нем людей и окружающей среды.

Можно считать это основными требованиями к месту проживания.

Не многие согласятся поменять свои условия жизни в квартире на условия проживания, например, в землянке. Хотя это будет соответствовать всем вышеперечисленным требованиям. Привыкли к теплу, горячей воде и искусственному свету, пользуемся различными электроприборами, например, утюгом! Также некоторые любят послушать радио и посмотреть телевизор.

Наша цивилизация уже давно изобрела различные источники энергии, с помощью которых можно получить условия проживания намного лучше, чем в современной квартире. Наглядное подтверждение этому есть. Посмотрите на активное строительство коттеджей. Люди их строят для того, что бы улучшить свои условия жизни, а также, чтобы получить хоть немного независимости, чистый воздух и окружение в виде ландшафтного дизайна, радующие взгляд.

Нам осталось только выбрать самое лучшее и безопасное.

Очень много различных вариантов установок для получения электроэнергии и тепла. В обществе бытует мнение, что приобретение энергоустановки - это очень дорого. Но практически никто не представляет, какова их действительная стоимость.

Для начала расскажу об автономности и безопасности энергообеспечения места проживания с расчетами и рассказом об источниках энергии.

Потом постараюсь развеять мифы о дороговизне независимых источников энергии.

Почему именно автономность дома, коттеджа или родового поместья, а не поселения в целом?

Потому, что если делать энергообеспечение поселения в целом, то это предусматривает создание большого комплекса по накоплению и выработке энергии, из-за которого, в случае выхода его из строя, будет страдать все поселение в целом.

Также нецелесообразно подключаться к любому существующему источнику – последствия те же, плюс затраты на поставку энергии. Все вышесказанное можно отнести к любому привычному источнику энергии, как электричество, газ, теплосети.

Это тоже относится и к безопасности поселения в целом. Так, допустим, провести электричество в поселении, означает врыть столбы, натянуть провода, которые по истечении лет так 10-15 ветшают и обрываются. Если кабель закопать в землю, то надежность повысится, но не более чем в два-три раза.

И, наконец, не всем нужно будет электричество. Есть и такие желающие, которые хотят обходиться и без него.

Какие предстоят затраты для подведения такого электричества:

Вкопать один столб - это около 2-х тысяч рублей. На подключение дома в родовом поместье, с участком более 1-ого гектара нужно три столба (между столбами 30 м) и провода. По самым малым расценкам это 7 тысяч рублей. Закапывать в землю кабель стоит в 2 раза дороже из-за стоимости кабеля. Добавьте стоимость подстанции для поселения – около 200 тысяч рублей и подведение электричества к поселению (обычно километра 2-3) - это 300 тысяч рублей. Если поселение около 150 человек, то каждому владельцу родового поместья надо будет выложить около 3300 рублей плюс 7000 рублей. Учитывая, что не каждый захочет вести себе электричество, эта сумма вырастет. К тому же, опыт других регионов показывает, что поселение начинают строить 20-30 человек. Значит, первоначально все затраты ложатся на их плечи, т.е. порядка 60-80 тысяч.

Конечно, можно где-нибудь сэкономить, но порядок цифр не намного изменится. Также, к сожалению, мы все прекрасно знаем факты воровства проводов и их обрыва из-за налипания снега, особенно в нашей области из-за климатических условий. Поэтому электрический кабель надо будет закопать. Сумма от этого изменится не намного – так как цена такого кабеля хоть и высока, но работы по укладке кабеля в землю можно выполнить своими силами.

Для начала определим потребление электроэнергии родовым поместьем.

Освещение и электроприборы можно взять такие же, как в квартире. Каждый знает, сколько он платит за электроэнергию в месяц. Могу привести цифры собственного расхода электроэнергии. Я с женой живу в двухкомнатной квартире площадью 45 м2, у нас используется стандартный набор электро-радиоприборов: лампы освещения, телевизор, холодильник, утюг, стиральная машина, регулярно используется тепловентилятор. Потребление в месяц около 150 кВт*час. Это в зимнее время. Раньше эта цифра была выше – около 300 кВт*час. Ее удалось снизить за счет применения для освещения энергосберегающих ламп. Не сложно подсчитать, сколько электроэнергии используется для освещения. У нас – это 10 энергосберегающих ламп общей мощностью 300 Вт. Получится 40 кВт*ч в месяц. Конечно, освещение – это далеко не все что нужно.

| Потребители электричества | Максимальная мощность в кВт | Расход электроэнергии в месяц кВт*ч | С энергосберегающими лампами, кВт*ч/месяц |

| Телевизор | 0,060 | 7,2 | |

| Холодильник | 1,5 | 30 | |

| Утюг | 0,6 | 1,5 | |

| Стиральная машина | 1,5 | 24 | |

| Освещение | 1 | 180 | 40 |

| Тепловентилятор | 1 | 50 | |

| ИТОГО | 4,66 | 292,7 | 152,7 |

Проведем примерный расчет потребления электроэнергии в индивидуальном доме, где имеются 2 телевизора, компьютер, видеомагнитофон, компьютер, 2 холодильника, 10 шт. осветительных ламп, насос системы водоснабжения, стиральная машина, кратковременно используются мощные приборы типа утюга, чайника, электроинструмента. Энергопотребление такого дома, судя по опросам проживающих в индивидуальных домах, составит около 400 кВт*ч в месяц. При расчете предполагается, что в доме используется автономные системы газового отопления и горячей воды. Как видите, это довольно роскошный дом по набору используемых электроприборов. Для типичного среднего потребителя реальны цифры в 200-300 кВт*час и ниже. Кстати, среднестатистические данные по России указывают цифру суточного потребления электроэнергии в 3 кВт*ч, т.е. примерно 100 кВт*ч в месяц.

Постараемся просчитать, насколько верны наши цифры. Возьмем самый короткий и самый холодный день в году, самое длительное время использования освещения и электроприборов в этот день. Месяц - январь, Новогодние праздники!

| Потребители электричества | Максимальная мощность в кВт | Использование часов в сутки | Расход электроэнергии в сутки кВт*ч | Расход электроэнергии в месяц кВт*ч | С энергосберегающими лампами, кВт*ч/месяц |

| Освещение – общая мощность осветительных приборов 10 ламп по 150Вт | 1,5 (с энергосберегающими лампами 0,37) | 16 (Больше по времени, вряд ли кто празднует Новый Год, таких дней в январе полмесяца, потом нагрузка в два раза меньше) | 24 (в остальные дни 12) и с энергосберегающими лампами 6 (остальные дни 3) | 360+180=540 | 135 |

| Два больших холодильника | 1,5 х 2=3* (включается на 5 минут раз в час) | 2 | 6 | 180 | |

| Утюг | 0,6 | 1 (пользуемся не каждый день) | 0,06 | 9 | |

| Котел нагрева воды накопительный 100л | 1,5* (включается один раз ночью на час и днем) | 2 | 3 | 90 | |

| Насос подачи воды в накопительную емкость, производительность300 литров в час | 0,6* (включается один раз ночью на час и днем) | 2 | 1,8 | 54 | |

| Два телевизора (по 100Вт), видеомагнитофон (30Вт), компьютер(400Вт) | 0,63 | 16(то же что и с освещением) | 6,3 (в остальные дни 3,15) | 141,75 | |

| Стиральная машина мощностью (* - для уменьшения общей нагрузки включаются при минимальном общем потреблении.) | 1,5* | 4 (используем раза два в неделю) | 6 | 48 | |

| Различный электроинструмент для домашнего использования, который обычно одновременно не используется | 1,5 | 2 | 3 | 90 | |

| ИТОГО | 4,23 (максимальная мощность источника) (3,1) | - | 52,2 (37,05) и 34,2 (25,2) | 1152,75 | 747,75 |

Как отмечает гендиректор компании “Ваш солнечный дом” Владимир Каргиев, за последние два года интерес к автономной энергии заметно вырос: цены на нее, в отличие от стоимости традиционных энергоносителей, падают. Самый простой способ сэкономить – использовать солнечное излучение для нагрева воды и отопления помещений. Приспособленные для этого солнечные коллекторы все чаще пользуются спросом, отмечает Каргиев.

Для получения электричества, как правило, применяют фотоэлектрические кремниевые модули мощностью до нескольких киловатт. Модуль выполнен в виде панели, заключенной в алюминиевый каркас, объясняет Каргиев. Панель представляет собой фотоэлектрический генератор, состоящий из стеклянной плиты, с тыльной стороны которой между двумя слоями герметизирующей пленки размещены солнечные элементы, соединенные друг с другом. Модули бывают односторонними и двусторонними. Двусторонние отличаются тем, что могут использовать энергию не только солнца, но и отраженного света. Как рассказывает Каргиев, в России серийно выпускаются только монокремниевые установки на 2–5 кВт, а другие модули если и производят, то только на заказ.

Кубанский фермер Игорь Коровиков приобрел систему энергоснабжения, состоящую из ветряка, солнечных батарей и бензогенератора, потому что до ближайшего источника энергии от хозяйства 3,5 км. По его наблюдениям, главный недостаток солнечных батарей в том, что они полноценно работают только в ясную погоду. А при рассеянном свете эти устройства вырабатывают 10–15% от номинальной мощности. “Зимой у нас вообще облачно, так что в это время рассчитывать на солнечную энергию не приходится”, –расстраивается фермер.

Каргиев согласен, что для фермера солнечная энергетика может быть подспорьем только в летнее время. Поэтому он советует использовать системы с несколькими источниками энергии. Ветро-солнечная система подойдет для регионов с достаточной силой ветра: если нет солнца, то дует ветер, и наоборот. Установка для преобразования силы ветра в электричество состоит из ветроколеса с лопастями, повышающего редуктора и генератора, установленных на мачте, говорит исполнительный директор калининградского холдинга “Юниос” Юрий Яковлев. В качестве резервного источника энергоснабжения к системе можно подключить дополнительный бензо- или дизельный генератор.

“Дизель в два раза долговечнее, да и солярка дешевле бензина, хоть и ненамного, – рассуждает Коровиков. – Но ведь бензогенератор и стоит в два раза дешевле дизельного!”. Выгоднее приобрести хороший западный бензогенератор со сроком работы не менее 4,5 тыс. часов, делает вывод фермер. Прежде чем сделать покупку, он долго изучал предложения и беседовал с разработчиками ветровых электростанций. Они признались, что заявленная мощность, как правило, не соответствует реальной: например, ветрогенератор с максимальной мощностью 5 кВт будет выдавать 1 кВт. Поэтому один из ключевых моментов выбора ветряка – размер и количество лопастей. Коровиков рекомендует брать ветряки с большими лопастями, поскольку для создания 2–3 кВт реальной мощности диаметр ветряка должен быть не менее 5 м. Он добавляет, что ветряки эффективны только в местностях, где среднегодовая скорость ветра составляет более 4 м/сек.

В средней полосе России, где скорость ветра обычно не превышает 2,5–3 м/сек., использование ветряков не всегда эффективно, соглашается Каргиев из “Вашего солнечного дома”. Поэтому они оптимальны для степных районов (например, Калмыкии) и побережий крупных водоемов. Чтобы достоверно определить среднюю скорость ветра в регионе, Коровиков советует изучить метеостатистику за последние 50 лет.

Ветряки, солнечные батареи и бензогенераторы работают только на подзарядку аккумуляторов. Поэтому обязательными элементами автономной энергосистемы эксперты называют контроллеры заряда и качественный инвертор, стабилизирующий напряжение и преобразующий постоянный ток в переменный. Чем мощнее зарядное устройство, тем дешевле энергия при дозарядке аккумуляторов от бензогенератора в зимнее время, подтверждает Коровиков. Но “зарядники” и аккумуляторы достаточно дорогие, поэтому Каргиев советует рассчитывать систему исходя из запаса энергии максимум на 2–3 дня. Если большие помещения, например коровники, используют солнечную энергию, то Каргиев рекомендует покупать энергосберегающие люминисцентные или галогеновые лампы.

Солнечные фотоэлектрические батареи стоят $4–5, а в системе с аккумуляторами и преобразователями напряжения – $7–9 за пиковый ватт. Пико- вый ватт – это условная величина, означающая максимальную мощность модуля в идеальных условиях (освещение 1000 Вт/кв. м при +25 °С). На практике такое бывает редко, поэтому при расчете количества солнечных модулей следует помнить, что их реальная мощность будет меньше на 10–15%, обращает внимание Каргиев.

Солнечные водонагревательные установки проще и дешевле: они представляют собой панели с проточным теплоносителем (например, водой), который греется на солнце, а затем аккумулируется в теплоизолированных баках. Система нагрева 150 л/день (на одну семью) стоит около $1 тыс. В отличие от электрических нагревательные батареи способны преобразовывать рассеянный свет.

Самые простые и дешевые ветряки мощностью 500 кВт стоят $600, но сейчас почти не производятся. Двухкиловаттный ветряк обойдется уже в $5 тыс. Коровикову удалось купить ветрогенератор без мачты за $1 тыс. Мачту он сделал самостоятельно, а покупная обошлась бы в $300–700. Общие затраты на электрификацию фермы Коровикова составили более $6200.

Каргиев уверяет, что даже большие вложения в альтернативную энергетику быстро окупаются: нетрадиционные источники долговечны и не требуют техобслуживания. Например, ветроустановки работают 10–20 лет и нуждаются лишь в периодической смазке. А фотоэлектрические батареи на основе монокремния “практически вечные”, утверждает он. Гарантийный срок их службы до падения мощности на 20% от заявленной составляет, по словам Коровикова, 20 лет. Другие установки служат 5–10 лет, водогрейные солнечные батареи – 5–15 лет. По словам Каргиева, они также требуют минимального ухода: их нужно мыть, вытирать с них пыль, в системах с водой менять прокладки, а в системах с теплообменником – незамерзающий теплоноситель. Делать это достаточно один раз в несколько лет.

Коровиков считает, что при простом сравнении с сетевой энергией автономная система не может окупиться в принципе. Альтернативная энергетика всегда дороже сетевой, полагает фермер. В доказательство он приводит расчеты себестоимости электроэнергии на своей ферме. Энергия солнечных батарей обходится в 6 руб./кВт час, ветряка – почти в 8 руб./кВт час, а бензогенератора, который используется только в зимние месяцы, – в 13 руб./кВт час. Средняя себестоимость получается на уровне 10 руб./кВт час. Ежедневно Коровиков расходует на энергоснабжение 66 руб., из которых 47 руб. уходят на амортизацию оборудования.

Яковлев из холдинга “Юниос” оперирует другими цифрами. По его подсчетам, ветрогенератор мощностью 10 кВт при нормальном ветре ежегодно производит энергии более чем на $2 тыс. (из расчета стоимости кВт/час 1,84 руб.) и при стоимости $10 тыс. окупается за 5 лет. После этого энергия фактически становится бесплатной и каждый последующий год собственник ветрогенератора экономит по $2 тыс.

Подходить к использованию ветровой энергии нужно осторожно и избирательно, считает гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Он обращает внимание на шум, отпугивающий птиц, без которых активно размножаются насекомые. Рылько не уверен, что у нас в стране есть места, где экономически выгодно пользоваться солнечными установками: на наших широтах слишком мало солнца. Коровиков придерживается другого мнения. По его словам, достаточно слабая батарея солнечных модулей (700 Вт) троекратно перекрывает его потребности в энергии восемь месяцев в году, а за четыре летних месяца вообще образуется излишек.

Теоретически излишки энергии можно продавать. За счет этого фермер Коровиков мог бы компенсировать до 10–12% затрат на энергообеспечение. Но на практике рынка альтернативной энергии нет, кроме того, нужен выход в сеть, при наличии которого строить системы альтернативного энергоснабжения бессмысленно, поясняет фермер.

В ростовской компании “Волшебный край” (входит в группу “Астон”) электроэнергию и пар производят, сжигая лузгу, а излишки пара и электроэнергии используют в парниках. Самостоятельно генерируют энергию и в тульской агрокомпании РС “Венев”. “Нам Чубайс не нужен, – шутит Виктор Гулов, замгендиректора по сельхозпроизводству РС “Венев”. – Мы можем за счет возобновляемых биосредств организовать производство электроэнергии, например из биогаза”. В этом году в рамках национального проекта “Развитие АПК” компания собирается строить свинокомплекс. Навоз будут перерабатывать в биогаз, а затем на газовой электростанции получать свою энергию. “Если навоза не хватит, в ход пойдет зеленая масса”, – обещает Гулов.

Рылько считает, что биоэнергетика заслуживает серьезного внимания крестьян. Подсолнечниковая лузга, спрессованная в пеллеты, может служить топливом для печей и котлов, приводит пример руководитель московского представительства Российского углеродного фонда Григорий Райхер. Такие пеллеты обладают теплотворной способностью на уровне неплохих марок угля – более 3900 ккал. А получение и использование биогаза наряду с биодизелем и биоэтанолом может стать источником дохода агрокомпаний и при этом позволит экономить невозобновляемые природные ресурсы, убежден Рылько.

Тонна навоза или другой биомассы, подвергаемой сбраживанию в специальных установках (метантенках), дает 500 куб. м биогаза, что эквивалентно 350 л бензина. Газ, получаемый в результате анаэробной ферментации органических отходов, уже давно используется в Европе и странах Балтии, говорит Райхер. А в России опыт использования биогаза насчитывает почти 20 лет. Первая станция производительностью 1000 куб. м биогаза и 30 т органического удобрения в сутки была смонтирована в 1987 г. на Октябрьской птицефабрике в Московской области, вспоминает замгендиректора центра “ЭкоРос” Евгений Панцхава. “Затем запустили еще одну станцию на 2500 куб. м. Сегодня на такие мощные установки спроса нет, поэтому производятся небольшие, например ИБГУ-1 (для повторного использования отходов крестьянского подворья) и БИОЭН-1 (для животноводческих ферм на 25 го- лов)”. Но, по словам Панцхавы, их пока распродано не более сотни штук.

“У нас только говорится, что много производителей биогаза, на самом деле это не так”, – уверяет консультант Мосводоканала, специалист по переработке отходов Валентин Татаринов. По его на- блюдениям, биогазовые установки используются редко и только на небольших фермах (до 50 голов КРС). А подсчеты Райхера свидетельствуют, что производство биогаза рентабельно, начиная с поголовья в 50 тыс. свиней.

Окупаемость проекта утилизации отходов с выпуском биогаза зависит от размера экологических штрафов, которые платит хозяйство, полагает Райхер. “Если СЭС и экологи бескомпромиссны, то штрафы можно сократить уже с первого дня начала строительства метантенков, – считает он. – А если эконадзор формален, то дешевле вообще ничего не строить”, – говорит он. Райхер отмечает возрастание интереса аграриев к биогазовым технологиям: “К нам обратилось несколько крупных свинокомплексов, и сейчас мы разрабатываем для них проекты утилизации отходов с производством биогаза

В зависимости от условий производства в состав биогаза может входить 60–70% метана и 30–40% углекислого газа, а также незначительные примеси сероводорода (0–3%), водорода, аммиака и оксидов азота. “При сжигании 1 куб. м биогаза можно получить 1,7 кВт/час электроэнергии, или 2,5 кВт/час тепла”, – подсчитывает директор НТЦ “Биомасса” Георгий Гелетуха.

Райхер считает, что, если биогаза получается много, целесообразно пустить его на производство электроэнергии. Окупаемость электростанции на природном газе – 9–10 лет, а на биогазе – 5–6 лет, рассказывает он.

Первоначальные вложения в оборудование метантенков на свинокомплексе с 50 тыс. голов Райхер оценивает в $7 млн. Еще в $2,5–3 млн обойдется сооружение электростанции. Но в итоге полу- чится замкнутая система энергоснабжения. “По нашим расчетам, количество биогаза, которое получается в хозяйстве с 50 тыс. свиней, покроет все его потребности в тепле, подогреве воды и электричестве, – говорит Райхер. – К тому же на выходе из метантенков [помимо биогаза] получается компост, который можно продать”. Выход компоста с каждой тонны навоза составляет около 300 кг. Если оборудовать биогазовую установку фасовочным блоком, то продукцию можно продавать в розницу. Так поступают в компании “Пикса”. Как говорит директор по продажам Дмитрий Карханин, компост охотно раскупают дачники.

При всей привлекательности переработки отходов в биогаз крупные компании внедрять их не торопятся. “Нам предлагали выпускать биогаз, но мы посчитали соотношение затрат и выхода газа, после чего отказались”, – рассказывает гендиректор холдинга “ПсковАгроИнвест” Александр Братчиков. На свинокомплексе компании содержится около 21 тыс. свиней, ежедневный выход навоза – около 50 т. Для рентабельного производства биогаза это недостаточный объем, считает Братчиков. “Себестоимость биогаза в три-четыре раза выше, чем природного, – добавляет он. – Поэтому мы решили, что навоз выгоднее компостировать или перерабатывать в биогумус”.

Не предусмотрена технология утилизации отходов с получением биогаза и на недавно введенном свинокомплексе АПК “Михайловский” в Липецкой области. Как сообщили в пресс-службе компании, пока навоз просто вывозят на поля. Так же поступают и в агрокорпорации “Стойленская Нива”. “По нашим расчетам, производить биогаз невыгодно, оборудование очень дорогое, – считает главный зоотехник холдинга Лидия Сотникова. – К тому же фермы у нас мелкие, расположенные на большом расстоянии друг от друга”.

Реальные экономические перспективы использования биогаза появятся, когда в стране будет действовать Киотский протокол, к которому Россия присоединилась в прошлом году, предполагает Братчиков. Теоретически квоты, полученные от сокращения выбросов парниковых газов, можно будет продавать, поясняет Райхер: “Так появится возможность снизить инвестиционную нагрузку на биогазовый проект”.

Диана Насонова

Вокруг ветроэнергетики в Украине постоянно идет острая дискуссия. Причем точки зрения, которые высказываются при этом, совершенно полярны — от полного отрицания ее полезности на территории нашей страны, будто бы бе дной ветроресурсами, до утверждения, что с помощью электроэнергии, получаемой с помощью ветра, можно обеспечить все наши потребности, да еще и продавать ее излишки за рубеж. Корреспондент «ЗН» побывал в Днепропетровске на предприятии «Ветроэнергетика», где создаются украинские ветроэлектроустановки (ВЭУ). Предлагаем нашим читателям интервью с генеральным конструктором этого предприятия Владимиром Кукушкиным.

— Ветроэлектростанция хитра и сложна, потому что работает от ветра, а ветер — от Бога. Кроме того, она почти непредсказуема, как женщина, — так несколько поэтически Владимир Иванович начал свой рассказ об использовании энергии ветра. — Муку молоть с помощью ветра можно, но доверить ему освещать дом ненадежно — слишком часто будешь сидеть в темноте.

— Они в наибольшей степени проявляются, когда такие ветровые энергогенерирующие станции или установки подключены к общей сети государства (и чем они больше и мощнее, тем лучше). Тогда потребление атомной энергии, угля, нефти, газа сразу сокращается. Государственная сеть является своеобразным аккумулятором, поэтому ВЭУ очень выгодна, когда дает электроэнергию в общую схему. Если «заработал» ветер, можно выключить гидроэлектростанции или блок на теплостанции (атомные блоки работают постоянно в базовом режиме). Все это дает огромную экономию исходного сырья.

При этом надо помнить, что чрезмерное увлечение ветроэнергетикой не всегда полезно — если количество энергии от ветра превышает 50% от общей вырабатываемой электроэнергии в сети, то это может стать опасно, так как внезапное прекращение ветра может повлиять на общее энергоснабжение, а значит — и на экономику государства. Поэтому выработана определенная стратегия в этом вопросе. Установлено, что доводить вклад ветроэнергетики до более чем 30% в сети не следует. Впрочем, для нас пока эти рассуждения чисто теоретические, потому что вклад ВЭУ в электроэнергетику Украины не достигает и одного процента, хотя по использованию энергии ветра мы обогнали все страны СНГ. Однако есть государства, в которых доля энергии ветра достигает 30%. Это, в первую очередь Дания. 20% электроэнергии дают ВЭУ северной части Германии (при общем показателе по стране около 7%).

На Западе энергетические сети раздельные, и это является некоторым недостатком. Так, Германия уже подходит к возможному пределу в использовании своего энергетического потенциала на севере страны. Преимущество Украины состоит в том, что в стране существует единая энергетическая сеть, а если в этом направлении работать вместе с Россией, то вклад ветроэнергетики можно поднять до 50%…

— У нас ветрового потенциала хватит, чтобы обеспечить страну электроэнергией на все 100%. Вопрос в другом — какое качество у нее будет при этом? Ветер силой 2 м/с или 5 м/с — тоже ветер, но чтобы ветроэлектростанция работала хорошо, нужен ветер, дующий со скоростью 10 м/с. Сейчас на Западе добились, что ВЭУ становятся выгодными при 7 м/с, хотя обычно ветряки рассчитываются на скорость ветра 9 —11 м/с. Это «рабочий» ветер. 100-киловаттный ветроагрегат дает эту мощность при ветре 11 м/с.

— Ветроэлектростанция спроектирована так, что будет давать все те же 100 кВт, но при этом угол наклона лопастей уменьшится. То есть она запрограммирована на сознательную потерю мощности. Просчитывались варианты ВЭУ с двумя генераторами, чтобы второй включался при большем ветре. Однако на сегодняшний день это оказалось невыгодно, так как 90% времени второй агрегат будет простаивать.

— Можно сказать, что не оправдались. В Калифорнии установлено около 30 тысяч ВЭУ, причем самой разной мощности, начиная со 100-киловаттников, которые мы поначалу покупали в США по лицензии, и заканчивая установками мощностью 1500 кВт. Все вместе они заменяют три атомных блока. Там же есть ВЭУ и с вертикально расположенной осью. Но на такие установки приходится чуть больше 5% от общего количества. Одно время ветряки с вертикальной осью быстро развивались и им прочили большое будущее. У нас, в Днепропетровске, также была изготовлена установка мощностью 420 кВт. Ее поставили в Евпатории. Однако когда лопасти ветряка начинают сильно раскручиваться, их не остановить, и в конце концов они разлетаются на куски. К примеру, канадцы поначалу с энтузиазмом отнеслись к этому направлению, но когда сразу шесть агрегатов вышли из строя, работы были остановлены.

— Не выдерживают они таких ветров. Но в Украине, к счастью, подобных ветров в местах расположения ВЭУ нет. В Крыму максимальная скорость ветра достигает 30 м/с. А вот в Индии ветер поломал много современных ветроэлектростанций. Поэтому при скорости ветра свыше 25 м/с агрегат переводят в нулевое положение и не эксплуатируют, чтобы он не вышел из строя. При скорости ветра 50 м/с мачта ветроустановки не выдержит, такой предел заложен в техническое задание.

— Поезжайте в район Донузлава, за Евпаторией, там увидите Мироновскую ВЭУ. Недавно я возил туда польскую делегацию. Поляки, увидев 170 ритмично работающих ВЭУ, были потрясены величественным зрелищем. Есть мощные ВЭУ и в Судаке. К сожалению, возможности для развития ветроэнергетики в Украине небольшие. Государственного финансирования не хватает, а частный капитал для этого не привлекается.

Тогда как в Дании, Германии большинство ВЭУ находятся в частной собственности. Мне там довелось познакомиться с работником ветроэнергетической фирмы, который получил от банка кредит в 200 тыс. евро. На эти деньги он купил не новую, а уже работающую ВЭУ (своеобразный секонд-хенд). На деньги, вырученные от продажи электроэнергии, предприниматель вернул кредит и после этого начал получать чистую прибыль.

— Часто можно слышать, что сегодня самую дешевую электроэнергию дают атомные станции. Но ведь это не так! Потому что в ее стоимость не заложены затраты на хранение отходов, расходы на ликвидацию последствий аварий наподобие чернобыльской, а ведь их тоже нужно предусматривать — мало ли что еще может случиться. Да и на тепловых электростанциях делают сегодня трубу повыше, чтобы грязь и пыль рассредоточивались как можно дальше. Но ведь ТЭС загрязняют окружающую среду еще больше, чем АЭС. Тогда как «зеленый тариф», введенный в некоторых государствах, справедливо оценивает экологически чистую энергию ветра.

В 1990 году я вместе с тогдашним министром топлива и энергетики Виталием Скляровым ездил в Данию и посетил местное министерство экологии и энергетики. Кстати, обратите внимание на порядок слов в названии министерства — все начинается со слова «экология»! Мы с ним увидели ветряки, а затем отправились посмотреть, как работает тепловая электростанция в Копенгагене. Когда пришли на станцию, Виталий Федорович говорит: «Станция не работает». — «Почему?» — «Дыма совсем нет…»

Нам дали белые перчатки и показали, как взобраться на трубу высотой 160 метров. Когда мы поднялись, то почувствовали — из трубы идет теплый воздух. Значит, все-таки станция работает, но совсем не дымит и нет выбросов пыли или золы, хотя сжигается польский уголь не самого высокого качества зольностью 11% и с большим содержанием серы. И все потому, что зола тут же перерабатывается в гипс, а из оксида серы производится серная кислота. Так, заботясь об экологии, датчане одновременно производят из отходов весьма нужную продукцию. А чистота отходов на электростанции поддерживается благодаря тому, что горы угля покрыты пленкой, так что никакой ветер пыль не поднимает.

— Конечно же, стал. Но с тех пор энергетические министры сменялись у нас, если не ошибаюсь, пятнадцать раз. При такой кадровой чехарде у нового назначенца просто не остается времени на проблемы ветроэнергетики… Я убеждал министров в том, что сейчас все страны, заботящиеся о своем будущем, движутся по пути развития ВЭУ. Вы только посмотрите, какие грандиозные усилия в этом направлении прилагают Испания, Индия, Китай. Почему же Украина ведет себя так вяло?

— Все, кто занимается ветряками, — выходцы из «Южмаша». На «Весте» они делают пока 20-киловаттные установки, а также ВЭУ мощностью 420 кВт с вертикальной осью.

— Интересный вопрос. Скажу сразу, что здесь ответ надо искать не у инженеров, потому что на треногах сделать проще и дешевле. Но поскольку в Германии, например, ВЭУ ставят недалеко от жилищ, то они должны выглядеть еще и эстетично. А нам это зачем, если мы устанавливаем ветроэлектроустановки в безлюдных местах? Это говорит о том, что не нужно все копировать до мелочей. Часто лучше немного подумать и трезво оценить и свои возможности, и чужие достижения.

Александр Рожен

«Зеленый тариф»— специальный тариф на электрическую и тепловую энергию, произведенную из альтернативных источников энергии… Устанавливается в порядке,определенном Кабинетом министров Украины».

Законопроект о внесении изменений в закон Украины «Об электроэнергетике»

Альтернативные источники энергии, будь то ветер, биоэнергия, «малая» вода, в Украине используются все еще слабо. Их вклад в общем энергетическом балансе страны исчисляется долями процента. Практика подсказывает: чтобы сдвинуть проблему с места, нужны частные инвестиции. Но как их, наконец, привлечь в эту отрасль и что сделать, чтобы выгодно было всем — и частному бизнесу, и государству, и потребителям? Как получать киловатты из ветра, построив современные ветряные станции или модернизировав уже существующие? На эти и другие вопросы «ЗН» попросило ответить Стивена Уолша, нового директора энергораспределительных компаний AES в Украине.

— Господин Уолш, вас, бывшего кадрового военного с 20-летним стажем службы в корпусе морской пехоты США, в 2004 году направили на восстановление электросетей Ирака. Тут вроде все логично. Но как понимать, что и года не прошло после возвращения из Ирака, как вас командировали на работу в Украину? Надеюсь, это не означает, что наша страна воспринимается в цивилизованном мире как горячая точка, сродни Ираку?

— О нет. В Украине намного лучше, чем в Ираке. Здесь достаточно много электричества. В Ираке электроэнергия отключается на 12 часов в сутки. Кроме того, здесь все мирно — никто не пытается вас взорвать.

— Зато у Ирака не так напряженно с энергоресурсами.

— Действительно, там много и газа, и нефти. Зато слабый менеджмент. А в Украине тем, что есть, управляют достаточно хорошо.

— Любая страна должна иметь сбалансированный портфель источников энергии. Он зачастую состоит из атомной, тепловой, гидроэнергии и возобновляемых энергоисточников. У вас в стране альтернативная составляющая, вырабатывающаяся из возобновляемых источников, пока незначительна.

— Для развития альтернативных источников энергии потребуются частные инвестиции. И тут нужно отдавать себе отчет в серьезности расходов, которые потребуется понести. Отдача не заставит себя ждать. Украина обладает ветроэнергетическим потенциалом величиной в 5000 МВт. Источники этой энергии сосредоточены главным образом в Крыму. Ветроэнергостанции, построенные на полуострове ранее, являются неэффективными и несовременными. Приватные инвестиции исправят существующее положение. Для их привлечения требуется введение «зеленого тарифа». Этот тариф признает повышенные затраты, связанные с возобновляемыми источниками энергии. В общем-то ничего нового: речь идет о проведении Украиной такой же политики в отношении альтернативных источников, как это делают Европа и другие страны мира, развивающие альтернативную энергетику.

— В качестве примера можно взять некоторые штаты США, регионы в Великобритании или Францию, где государство покупает определенное количество электроэнергии от возобновляемых источников. Цена приобретения выше, чем тариф, по которому реализуется тепловая энергия. Таким образом признаются повышенные затраты, необходимые для развития возобновляемых источников.

— Как правило, возобновляемая энергия составляет 5—10% от всего энергетического портфеля. И именно правительство приобретает всю эту энергию. Также государство закупает в энергопортфель 50% атомной электроэнергии, 30% теплоэлектроэнергии и 10% гидроэнергии. При этом стоимость выглядит следующим образом. Ветровая энергия будет стоить 8 центов за кВт. Тепловая энергия — 4 цента, гидроэлектроэнергия — 3 и ядерная — 2 цента. Таким образом, получаем 100-процентное покрытие спроса, но стоимость каждого источника различна. Смешивая все это, выходим на баланс между дорогой ветроэнергией и дешевой атомной. Получаем среднюю цену около 5 центов за кВт. Конечно, можно получать больше электроэнергии, построив больше электростанций, сжигающих газ. Ведь они и эффективнее в эксплуатации, и производят более дешевую энергию. Но проблема в том, что для этого нужен газ. А если его у вас нет, то вы попадаете в зависимость от кого-то. Естественно, ветроэнергетика не может решить все проблемы. Но, если говорить непосредственно об Украине, она обеспечивает ей большую независимость от других источников.

— Сейчас в Украине ветроэлектростанции вырабатывают всего лишь около 0,1% всей электроэнергии. Поэтому вряд ли ветровая составляющая может серьезно повлиять на тариф для потребителей электроэнергии.

— Да, себестоимость снизится. Она зависит от качества турбин. В Калифорнии ветроэлектростанции используют уже 40 лет. То же самое можно сказать и о Германии. Там установлены турбины 4-го поколения. Они высоко расположены, эффективнее работают и больше производят. И, что немаловажно, не загрязняют окружающую среду.

— Конечно, ведь у нас достаточно опыта. Мощность всех ветроэлектростанций, как действующих, так и строящихся АES по всему миру, достигла 1000 МВт. Поэтому именно в этой отрасли Украины мы хотели бы расширять свое присутствие. Для осуществления этих планов необходим «зеленый тариф». Это позволит экономически эффективно строить современные ветряные станции или модернизировать уже существующие электростанции, принадлежащие государству.

— Примерно 8 центов за кВт. Конечно, при таком «зеленом тарифе» лучшим вариантом была бы покупка государством всей произведенной на ветряных станциях электроэнергии. Это позволит установить на станциях самые современные турбины. Причем ветряные турбины могут частично производиться в Украине, что не только удешевит их, но и создаст новые рабочие места.

— Мы устанавливаем самые передовые турбины. В нашем послужном списке — США, Великобритания и другие страны. Эффективность турбины определяется ее высотой и величиной лопастей.

— Вполне. Многое зависит от мощности, затрат на строительство, стоимости турбин, от постоянства и силы ветра в месте установки. Причем стоимость турбины можно уменьшить не только за счет ее местной сборки, но и за счет приобретения лопастей, произведенных в Украине. Например, завод по производству самолетов вполне может изготовить лопасти для турбин. Все это способно существенно снизить время возврата денег для инвесторов.

— Многое зависит от того, каким образом финансируется проект. Одни компании берут на себя всю финансовую нагрузку. Другие привлекают для финансирования банки, фонды. Чаще всего обращаются за кредитом. Поэтому стоимость кредита должна соответствовать покрытию ваших инвестиций. Если, например, вы можете получить 20% возврата на ваши инвестиции, то такое предложение было бы интересным для многих частных инвесторов.

— Я думаю, что даже более эффективными. В Украине есть районы, где ветровые коэффициенты лучше, чем в Германии. Закон позволит диверсифицировать источники энергии и сделать более энергонезависимой Украину и Крым в частности. Ведь на полуострове больше всего ветров.

— Да, ветровую энергетику развивать дороже, чем другие виды энергии. Если нет ветра, то нет и энергии. Это как раз самая большая проблема. Но снова хочу подчеркнуть, что как один из компонентов целостного энергетического портфеля страны ветроэнергетика помогает сбалансировать спрос на энергию. Кроме того, она не вредит окружающей среде. А проблема окружающей среды — это наша общая забота. Для наших детей и внуков нужна чистая среда обитания.

— Это самое ветреное место, и еще побережье Черного моря. Правда, есть еще регионы в районе Карпатских гор, демонстрирующие достаточно большой потенциал. Украина не гористая страна, но в целом имеет громадный ветровой потенциал, который нужно развивать. Величина этого потенциала превышает возможности большинства европейских стран.

— Абсолютно. Как я уже говорил, и это согласуется с мнениями экспертов, ветровой потенциал страны составляет 5000 МВт.

— Этой мощности достаточно, чтобы удовлетворить 15% всех потребностей страны в электроэнергии.

— По-моему, это слишком оптимистично. Тем не менее потенциал страны достаточно высокий. И самое приятное, что частному бизнесу не нужно получать никаких разрешений на использование ветра.

— Главное, чтобы дул ветер. Первую турбину на территории Украины установили в Крыму в 1931 году. Потенциал здесь для частного ветрового бизнеса подходящий. С точки зрения AES, развитие ветрового бизнеса — это часть будущего Украины. А мы хотим быть частью украинского будущего.

— Украинский ветер — украинским людям.

Сергей Следзь

Мы будем рады Вам помочь выбрать подходящее решение.

А давайте отправим заявку прямо сейчас?